七夕節,又稱七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中國民間的傳統節日。七夕節由星宿崇拜演化而來,為傳統意義上的七姐誕,因拜祭“七姐”活動在七月七晩上舉行,故名“七夕”。

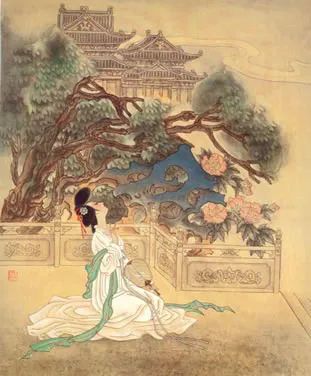

拜七姐,祈福許愿、乞求巧藝、坐看牽牛織女星、祈禱姻緣、儲七夕水等,是七夕的傳統習俗。經歷史發展,七夕被賦予了“牛郎織女”的美麗愛情傳說,使其成為了象征愛情的節日,從而被認為是中國最具浪漫色彩的傳統節日,在當代更是產生了“中國情人節”的文化含義。

牛郎織女的傳說,東方人幾乎是婦孺皆知的,不需贅述。要說成為詩人歌詠的題材,就不能不提及《古詩十九首》中的那首膾炙人口的《迢迢牽牛星》了。

迢迢牽牛星, 皎皎河漢女。

纖纖擢素手, 札札弄機杼。

終日不成匹, 泣涕零如雨。?河漢清且淺, 相去復幾許?盈盈一水間, 脈脈不得語。

?

隔河相望的熠熠雙星,那悱惻纏綿的愛情傳說,最容易觸動人間男女的離愁別恨。而七夕牛郎織女在鵲橋上相會,更牽動了勞動人民善良的心弦。宿遷民間流傳,要把端午節扣在身上的絨線在這一天剪下來,扔到房屋上,好讓喜鵲銜去搭橋,滲透其中的是對牛郎織女的同情。而七月七的晚上,人們要坐在葡萄架下,偷聽牛郎織女的悄悄話,更增添了喜劇色彩。唐代詩人杜牧的《七夕》就寫道:

銀燭秋光冷畫屏, 輕羅小扇撲流螢。

天街夜色涼如水, 臥看牽牛織女星。

?

悄悄話自然是聽不到的,但良好的祝愿卻盡情地表達出來了。

牛郎織女的愛情故事的魅力,不僅在于其中的悲劇色彩,而且在于他倆對愛情的不懈追求,愛情的高尚和忠貞。正是如此,才成為人們歌詠的重心。曹植的《洛神賦》發出過“嘆匏瓜之無匹兮,詠牽牛之獨處”的感嘆,就連風流皇帝唐明皇和楊玉環之間的愛情也要借此表達:

七月七日長生殿, 夜半無人私語時。

在天愿為比翼鳥, 在地愿為連理枝。

還是老杜看得透徹,他說,“牽牛出河西,織女處其東,萬古永相望,七夕誰見同”。這只是人們的良好祝愿而已。宋代詞人秦觀的《鵲橋仙?七夕》:

纖云弄巧, 飛星傳恨, 銀漢迢迢暗度。

金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數。

柔情似水, 佳期如夢, 忍顧鵲橋歸路?

兩情若得久長時, 又豈在朝朝暮暮!

?

秦觀的詞所以成為千古絕唱,就在于他唱出了“金風玉露一相逢,便勝卻人間無數”,唱出了“兩情若得久長時,又豈在朝朝暮暮”這樣崇高的愛情價值觀。