? ? ? ?

? ? ? ?為貫徹落實中共教育部黨組印發《關于完善高校教師思想政治和師德師風建設工作體制機制的指導意見》,不斷加強《新時代高校教師職業行為十項準則》(以下簡稱“十項準則”)宣傳教育,切實增強廣大教師踐行職業行為準則的思想自覺和行動自覺。特推出師德教育之警示案例專欄,通過梳理教育部公開曝光的違反教師職業行為十項準則典型案例,以案明理,以案釋規,幫助大家更加準確地理解把握“十項準則”,樹牢師德規范,堅守行為底線,做以德立身、以德立學、以德施教、以德育德的楷模。

? ? ??

? ? ? 警示案例

遼寧大學教師何某性騷擾女學生問題。

2022年7月,何某通過微信多次對學生進行性騷擾被實名舉報,經查屬實。

案例分析

由上述案例,我們可以看出:

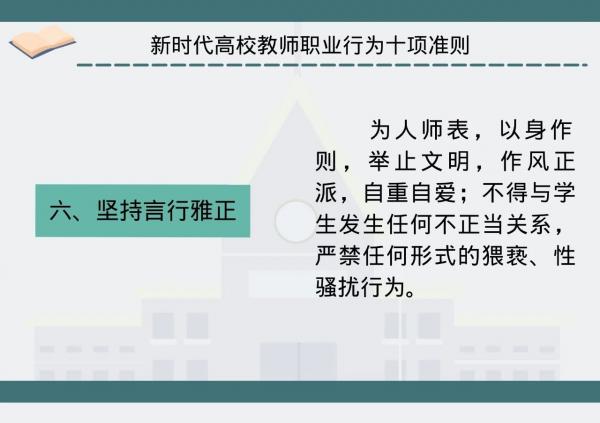

何某的行為違反了《新時代高校教師職業行為十項準則》第六項規定。

處理結果

根據《事業單位工作人員處分暫行規定》《教育部關于高校教師師德失范行為處理的指導意見》等相關規定,給予何某免職處理,調離工作崗位,移交學校紀委立案處理,撤銷其教師資格,列入教師資格限制庫,撤銷其在遼寧大學期間所獲各類榮譽、稱號。給予其所在學院黨總支書記、院長、副書記誡勉談話,責令院黨總支向校黨委作書面檢討。

反思與領悟

為了杜絕校園性騷擾事件的發生,凈化校園環境,構筑良好的師德師風氛圍,教育部等三部門聯合發布《關于落實從業禁止制度的意見》,再次強調“紅線”“底線”,請跟小編一起來看具體內容——

2022年,11月11日,最高人民法院會同最高人民檢察院、教育部發布《關于落實從業禁止制度的意見》(法發〔2022〕32號)。

《意見》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平法治思想,按照最有利于未成年人的原則,就依法嚴格執行犯罪人員從業禁止制度,進一步加強司法保護與學校保護、社會保護的銜接作出了規定,旨在為凈化校園環境、加強師德師風建設,切實保護未成年人提供強有力的司法保障。

《意見》共10條,主要內容如下:

?一是明確了司法機關在辦理教職員工犯罪案件中適用從業禁止、禁止令規定的具體規則。《意見》規定,教職員工實施性侵害、虐待、拐賣、暴力傷害等犯罪的,人民法院應當依照《未成年人保護法》第六十二條的規定,判決禁止其從事密切接觸未成年人的工作。教職員工實施前述規定以外的其他犯罪,人民法院可以根據犯罪情況和預防再犯罪的需要,依照《刑法》第三十七條之一第一款的規定,判決禁止其自刑罰執行完畢之日或者假釋之日起從事相關職業,期限為三年至五年;或者依照《刑法》第三十八條第二款、第七十二條第二款的規定,對其適用禁止令。

二是規定了在教職員工犯罪案件的判決生效后,人民法院應當向教育行政部門送達裁判文書。《意見》規定,判決生效后,人民法院應當在三十日內將裁判文書送達被告人單位所在地的教育行政部門;必要時,教育行政部門應當將裁判文書轉送有關主管部門。因涉及未成年人隱私等原因,不宜送達裁判文書的,可以送達載明被告人的自然情況、罪名及刑期的相關證明材料。

三是明確了人民法院刑事判決與犯罪教職員工所在單位、主管部門處理、處分和處罰的關系。《意見》規定,教職員工犯罪,人民法院作出的判決生效后,所在單位、教育行政部門或者有關主管部門可以依照《未成年人保護法》《教師法》《教師資格條例》等法律法規給予相應處理、處分和處罰。符合喪失教師資格或者撤銷教師資格情形的,教育行政部門應當及時收繳其教師資格證書。

為切實解決司法實踐中遇到的問題,突出對未成年人的特殊、優先保護,《意見》還明確,學校、幼兒園等教育機構、校外培訓機構的舉辦者、實際控制人犯罪,參照本意見執行。

下一步,最高人民法院、最高人民檢察院、教育部將指導地方各級人民法院、人民檢察院、教育行政部門,準確執行刑法、未成年人保護法、教師法和《意見》的有關規定,準確適用、嚴格執行從業禁止制度,對師德嚴重違規問題“零容忍”,凈化校園環境,為未成年人健康安全成長營造良好環境。